Nota: Trattandosi di un articolo composto da “appunti di viaggio”, la pubblicazione completa del testo procederà in maniera progressiva, componendosi nel tempo con nuove parti più avanti, seguendo i ritmi del “viaggio” di chi scrive.

Primo appuntamento: 07/10/2025

Obiettivi dell’articolo, più qualche nota sul metodo

In questo articolo commenterò An Invitation from a Crab, raccolta di storie realizzata da panpanya e pubblicata in Italia da Star Comics a fine 2020. La raccolta è stata la prima uscita della testata panpanya Works. Nonostante la collana sia ormai arrivata alla settima pubblicazione,1 però, è facile notare come le opere di panpanya non sembrino aver riscosso un grande successo tra il pubblico italiano. Se prendiamo come indicatore di popolarità la pubblicazione di articoli su siti di settore, video approfondimenti o post social, per esempio, si nota come le pubblicazioni italiane di panpanya siano raramente affrontate, anche solo per fare rapide recensioni o commenti. Da un certo punto di vista, posso capire come la produzione di panpanya possa apparire eccentrica, avvicinandosi poco a diverse fette di pubblico; da tutt’altra prospettiva, però, trovo assai strano che queste opere non abbiano ricevuto un’attenzione maggiore all’interno di ambiti più “professionali”. Negli anni, infatti, ho avuto tantissime occasioni di parlare in modo entusiastico di panpanya con Matteo e con Lorenzo Di Giuseppe; ciò che ha sempre sorpreso tutti e tre è come nelle storie di panpanya, dietro un’apparente leggerezza stilistica e narrativa, si nascondesse una grande solidità tematica e artistica. Quelle che, a un primo sguardo, sembravano solo delle storielle bizzarre, in realtà nascondevano riflessioni profonde – seppur concretissime – sulle abitudini, sulle nostre percezioni, sul legame che abbiamo con la quotidianità e con la memoria. Si noti che questi stessi temi, seppur affrontati in modo diverso, hanno suscitato un certo interesse “critico” negli anni, in relazione ad autori orientali molto apprezzati come Taniguchi Jirō, Matsumoto Taiyō, Adachi Mitsuru e – in una qualche misura – anche in mangaka molto popolari come Urasawa Naoki. Come è, allora, che questi stessi temi non sono stati ritrovati anche nella produzione di panpanya?

Dal momento che in questi anni ho apprezzato così tanto le raccolte di panpanya, mi sembrava ingiusto non tentare – quantomeno – a legittimarle, provando a far emergere questioni e tematiche sotterranee che possono interessare a potenziali lettori. In generale, quando si apprezzano delle opere, si dovrebbe provare a far notare quanto possano essere interessanti. Ecco, quindi, il motivo principale dietro questo scritto. Al contrario di altri articoli, però, ho optato per un approccio diverso. Le opere di panpanya sono raccolte di storie di lunghezza medio-breve nelle quali – nonostante esista uno sfondo stilistico ed espressivo comune – troviamo notevoli variazioni sui temi e sulle situazioni rappresentate. Oltre a questo, avevo il timore che un’analisi eccessivamente astratta allontanasse troppo chi legge dalle singole storie. Provare a fornire un’analisi complessiva della raccolta, quindi, mi sembrava abbastanza inadeguato. Ho preferito, piuttosto, fare un commento delle singole storie, anche qua adottando un metodo un po’ diverso da quello che possiamo trovare in altri articoli di Terre Illustrate o di Keiko – Rivista. Nel titolo parlo, infatti, del commento come una serie di appunti di viaggio, termine decisamente strano per parlare di un’analisi artistica. Mi permetto di prendermi un po’ di spazio per spiegare cosa ho in mente. Se non avete, però, interesse verso questioni più astratte legate allo stile e ai modi di fare critica artistica, potete tranquillamente passare alla sezione Panoramica Generale.

Sullo stile dell’articolo. Gli appunti di viaggio sono un prodotto scritto che compiliamo durante un percorso. Cosa scriviamo in questi appunti? Le cose più disparate. Magari, camminando per una città, l’atmosfera di una strada ci colpisce particolarmente e vogliamo provare a catturarla a parole. Magari vogliamo ricordarci di un evento bizzarro che avviene proprio davanti ai nostri occhi, violando ogni nostra aspettativa. O, ancora, magari stiamo cercando un ristorante a cui siamo interessanti e abbiamo bisogno di appuntarci le indicazioni per raggiungerlo. Anche da questi brevi esempi, emergono due aspetti fondamentali che caratterizzano gli appunti di viaggio. Il primo è la loro frammentarietà: quando scriviamo degli appunti di viaggio, non è richiesto alcun tipo di sistematicità o di unità strutturale. Seppur sia vero che una volta tornati a casa possiamo voler ordinare i nostri appunti, rendendoli più uniformi e integrandoli con ricordi e conoscenze a posteriori, inizialmente non esiste una vera e propria progettazione dietro la loro scrittura. Se sapessimo già cosa scrivere ancor prima di partire, forse non avrebbe troppo senso tenere degli appunti di viaggio.2 Il secondo aspetto che emerge è il legame tra gli appunti di viaggio e la soggettività di chi li compila. Come dicevo, realizzare degli appunti di viaggio può avere una funzione mnemonica (ricordarsi cosa succede), espressiva (descrivere le sensazioni che proviamo) o anche orientativa. Tutte funzioni che sono realizzate in relazione a chi compila gli appunti. La stessa strada che può essere pregna di senso – e meritevole di essere riportata su carta – per qualcuno, può essere arida e poco interessante per altri. Oppure, perché dovrei appuntarmi il percorso per raggiungere quel ristorante a cui sono interessato, se so già come arrivarci o preferisco usare il GPS dello smartphone? Gli appunti di viaggio sono, in qualche misura, molto simili a dei diari e per questo andrebbero letti come appunti di qualcuno. Questo commento a panpanya può essere inteso come degli “appunti di viaggio” proprio perché nasce dalla parziale sistematizzazione di un insieme di note, osservazioni e commenti che ho fatto durante la lettura delle storie che compongono An Invitation from a Crab. Non dovrebbe essere una sorpresa, quindi, se durante la lettura lo stile cambiasse di netto da una storia all’altra, diventando più impressionistico e meno argomentativo. Inoltre, è possibile che alcune emozioni e risonanze di cui andrò a parlare potrebbero non apparire immediate o particolarmente salienti per chi legge. Da un certo punto di vista, non nego che questo sia una sorta di vezzo meta-letterario. Come sarà evidente a chi ha già letto alcune delle opere di panpanya, le varie raccolte si pongono sempre come una sorta di diario personale in cui le esperienze quotidiane, le abitudini, i ricordi, i sogni e le fantasie di chi disegna vanno a convergere. Ho ritenuto quindi divertente privilegiare un approccio alla scrittura che si ponesse in continuità stilistica con la raccolta, in modo da legare opera e commento in un unico insieme. Ma questo è davvero fare critica d’arte? Un’obiezione che qualcuno potrebbe fare all’intero articolo è che essere frammentari e aggiungere elementi soggettivi all’interno della propria analisi sia un pessimo modo di fare critica. Effettivamente, un’idea molto diffusa è che soggettività e critica siano due aspetti che non dovrebbero entrare in contatto. Al contrario, il lavoro di un buon critico passa anche dal saper “purificare” il più possibile le sue analisi da aspetti soggettivi; questa idea è generalmente legata al fatto che emozioni, pregiudizi e aspettative personali siano fattori eccessivamente variabili per essere considerati una base solida per fare critica d’arte. Analogamente al caso della strada descritto poco fa, una stessa opera può provocarmi emozioni fortissime almeno quanto può lasciare indifferente la persona al mio fianco. Ciò su cui, però, non possiamo discordare, sono i suoi aspetti strutturali, il suo valore storico o la raffinatezza tecnica con cui è realizzata; per questo dovremmo richiamare questi fattori “inopinabili” quando facciamo critica, così come dovremmo delegittimare l’appello a fattori soggettivi al suo interno. Dopotutto una cosa “può non piacermi” seppur “io riconosca il suo valore”. Sinceramente, non solo credo che questa opinione sia sbagliata, ma credo che nasca da un modo di concepire la nostra soggettività che è eccessivamente ingenuo. Le emozioni e le aspettative, infatti, non sono cose che esistono “sottovuoto”, lontane dal mondo: come la psicologia ci insegna da decenni, queste dipendono sia da aspetti ambientali che da fattori squisitamente corporei. Il fatto che certe condizioni ambientali interagiscano con noi, provocandoci certe emozioni invece che altre, è qualcosa che è tanto oggettivo quanto la lista dei materiali usati per comporre una statua. Da questo punto di vista, quando un’opera ci lascia indifferenti e vediamo, invece, che provoca forti emozioni nella persona accanto a noi, ciò che dovremmo fare non è tanto ignorare gli aspetti emotivi poiché “eccessivamente variabili”. Casomai, dovremmo chiederci perché c’è questa differenza di reazione tra me e lui. Da quali aspetti personali dipenda e – nel caso fosse un’operazione sensata – se sia possibile metterci nella stessa condizione psicologica, in modo da provare sensazioni analoghe. Da questa prospettiva, fare critica non vuol dire solo avere una conoscenza approfondita su un’opera, ma anche essere capace di descrivere efficacemente il tipo di effetto che ci fa l’interazione con questa, sapendo districarne le ragioni sottostante. Anche tra i critici d’arte esiste una profonda disomogeneità, legata ai loro studi, alla loro vita emotiva e alla loro storia personale; considerare questa disomogeneità come un difetto e non come un punto di forza mi sembra decisamente poco fruttuoso. Ciò che farò nell’articolo sarà, appunto, provare a capire perché la raccolta di panpanya abbia un certo effetto psicologico su di me. Ciò che spero non è tanto di “far vedere” a chi legge le cose dal mio punto di vista, ma portarlo a riflettere su un preciso metodo di fare analisi. A mio avviso, se c’è un ruolo sociale rilevante che i critici possono avere rispetto a chi decide di ascoltarli, questo non riguarda l’educazione al “buon gusto”, come credono in molti. Chi fa critica, casomai, dovrebbe occuparsi di costruire nuove forme di apprezzamento, che mostrino modi inediti di usare quegli “strani strumenti” che sono le opere d’arte, portando il pubblico a riflettere in modo più adeguato e profondo sulle loro abitudini e sulla loro vita interiore.

Panoramica Generale.3 An invitation from a crab è una raccolta composta da 18 storie brevi di lunghezza variabile e da 7 pagine di testo scritto chiamate “note”. Questa strana bipartizione rispecchia un approccio alla costruzione abbastanza profondo, che spero di far emergere bene nel commento. Anche rimamendo in un contesto letterario, una storia può essere realizzata avendo in mente tante funzioni differenti. Un autore può realizzare una storia a scopo formativo, come forma di svago, come espressione personale et cetera. Nel caso di panpanya, i libri della sua produzione hanno la stessa ergonomia di un coltellino svizzero, dal momento che le sue storie possono avere contemporaneamente intenti giocosi, stranianti, umoristici, malinconici o immaginifici. Questa varietà di funzioni non dovrebbe in realtà stupire in una raccolta di storie brevi, anzi, è qualcosa di molto comune. Tutte queste funzioni sembrano però il prodotto in un intento che muove l’intera produzione di panpanya, ovvero l’uso del libro come un oggetto a metà tra il diario e il taccuino di ricerca. L’impressione che provo leggendo i racconti di panpanya è infatti quella che potrei provare leggendo un ispirato scienziato che prova a descrivere i fenomeni naturali che gli si dispiegano di fronte durante la ricerca. Mentre però un naturalista può essere affascinato da certe reazioni chimiche o dal bizzarro comportamento dei bradipi, ciò che panpanya prova a descrivere sono i fenomeni della propria interiorità: credenze, sentimenti, abitudini, fantasticherie, ricordi. L’autrice descrive minuziosamente l’effetto che fanno questi fenomeni interiori usando proprio il fumetto, come uno scienziato che prima cerca di descrivere quei fenomeni che tanto gli interessano e poi prova a costruire ipotesi esplicative, esperimenti concreti o situazioni mentali in cui testare delle leggi nascoste che intuisce di aver afferrato. In questo senso An invitation from a crab è un taccuino, almeno quanto è un diario, proprio perché i fenomeni che panpanya vuole descrivere sono quelli che possono essere catturati solo da una cronaca vissuta in prima persona. In questo senso, l’interiorità per panpanya non è un mondo completamente privato, esplorabile solo chiudendosi ermeticamente nell’indagine dei propri pensieri. Al contrario, panpanya sembra rigettare una simile visione romantica, concentrandosi sul fatto che le emozioni, i sentimenti e le fantasie dipendono in modo preponderante da ciò che succede fuori di noi, in una visione della psicologia che potremmo quasi definire ecologica. Per questo motivo panpanya non si appella troppo a metafore o allegorie che rappresentino ciò che succede dentro di lei ma, invece, usa lo strumento fumettistico come una sorta di banco di prova per costruire situazioni assurde in cui innescare quei meccanismi psicologici che lei stessa ha notato nel suo quotidiano. Si noti, infine, che l’approccio esplorativo dell’autrice non implica un distacco arido e freddo dalla propria interiorità. Bensì è un rapporto giocoso, di esperimento e sorpresa, quel tipo di rapporto splendido che non solo troviamo in altri grandi autori, ma che ci può permettere di vedere il quotidiano e noi stessi come qualcosa di unico, da cui trarre ispirazione. Tra le variegate realtà teoriche che emergeranno nel commento, questa mi sembra essere la più importante, l’approccio che è necessario cogliere per entrare nel mondo di panpanya.

Commento ad An Invitation from a Crab

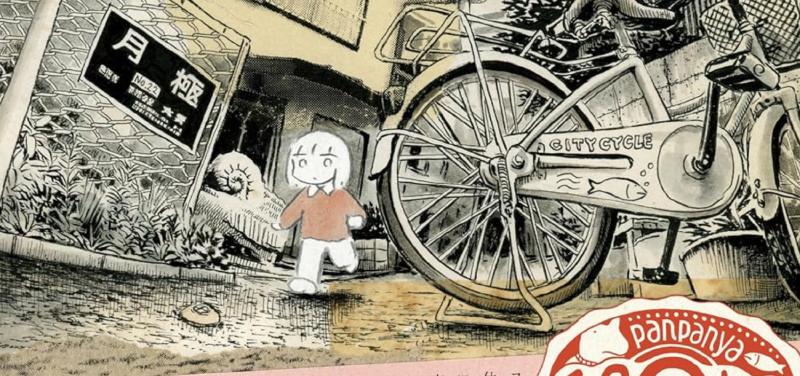

Il volume/ Da fuori

Se lo consideriamo come prodotto cartotecnico, alcune parti di un volume a fumetti – come la copertina, la sovraccoperta, l’indice, il riassunto o il colophon– vengono il più delle volte considerati come elementi “esterni” al mondo descritto all’interno della storia. Chiaramente ci sono dei casi in cui questo non avviene: si pensi ai bellissimi schemi illustrativi nei volumi di Nausicaa della valle del vento di Miyazaki Hayao, che descrivono approfonditamente gli strumenti usati dai vari personaggi, oppure alle lunghe pagine riassuntive presenti in ogni volume di The Five Star Stories, necessarie per entrare all’interno dei mondi narrativi descritti in ogni singolo volume del capolavoro di Nagano Mamoru. È abbastanza raro, però, che copertine e sovraccoperte svolgano funzioni particolarmente complesse rispetto al contenuto di un’opera.4 Solitamente, le parti “più esterne” di un libro a fumetti hanno la funzione di attirare il lettore e dare un’idea del mood generale dell’opera o degli elementi che troveremo al suo interno, dal momento che il volume dovrà essere venduto in un contesto in cui non è possibile – idealmente – leggerlo integralmente prima dell’acquisto. Se valutiamo una copertina da questa prospettiva commerciale, questa non solo dovrà esprimere i fattori a cui accennavo prima, ma dovrà farlo nel modo più immediato possibile, in modo da catturare subito l’occhio del potenziale lettore. Da questo punto di vista, il guscio esterno di An Invitation from a Crab è, quantomeno, un caso peculiare. Ricordo vividamente le sensazioni che ho avuto le prime volte che mi capitò di vedere – in negozio o nelle pagine online di Star Comics – la raccolta di panpanya e, proprio per i motivi detti sopra, la mia valutazione non fu delle migliori. A primo impatto, trovavo infatti sgraziata e dissonante la scelta grafica fatta per il fronte della sovraccoperta, in cui troviamo diversi tipi di formati rappresentativi. Nello spazio – abbastanza stretto in realtà – del fronte abbiamo stipati uno stemma, un’immagine evanescente in cui si nota un contrasto tra uno sfondo cittadino – disegnato e acquerellato su base fotografica – e un volto disegnato in uno stile molto stilizzato, definito da linee essenziali che occupano uno spazio bianco, in netto contrasto con la complessità dello sfondo. Sotto l’immagine, una colonna di testo scritto e, a fianco, una mappa di una zona del Giappone che non sono mai riuscito a identificare. Parliamo quindi di quattro elementi grafici differenti, tutti ammassati in uno spazio che dovrebbe avere la funzione di catturare al volo l’attenzione del lettore. In più, mentre è facile cogliere – almeno superficialmente – il contenuto di un’immagine, la questione è molto più complessa per quanto riguarda una mappa o un testo scritto. Un’immagine può colpirti in pochi attimi anche vagando distrattamente per un negozio; un testo scritto, invece, può richiedere qualche minuto, portando a soffermarsi sul libro, per analizzarlo nel dettaglio. Azione che, spesso, un potenziale acquirente potrebbe non essere disposto a fare.5 Oltre a questa scelta comunicativa – che al tempo mi sembrava abbastanza inelegante e confusionaria – trovavo anche una dissonanza più superficiale proprio nella piccola immagine frontale, nel contrasto tra il realismo dello sfondo e l’eccessiva semplificazione del volto della protagonista. In realtà la cosa non avrebbe dovuto impressionarmi particolarmente, dal momento che molti autori che apprezzo – come Mizuki Shigeru e, in certe fasi, Tezuka Osamu – tendono a contrapporre ambienti realistici a figure umane disegnate in modo deformed; in questi autori, però, spesso questo contrasto tra elementi è mediato da una qualche uniformità stilistica – magari nello spessore del tratto o nella gestione dello spazio – cosa che non riuscivo a trovare nell’alternanza tra il volto di panpanya e il paesaggio cittadino. A posteriori, è chiaro che questo senso di dissonanza che provavo tradiva un approccio erroneo alla struttura comunicativa del libro. In quelle occasioni avevo creduto erroneamente che l’oggetto dovesse essere valutato a partire da una serie di valori puramente legati alla piacevolezza visiva come, per esempio, il fatto che il disegno in copertina fosse memorabile o che, con un solo colpo d’occhio, questa esibisse delle peculiarità grafiche che potevano catturarmi e farmi interessare alla lettura. In qualche modo il mio approccio era legato a una disposizione psicologica che potrei definire come contemplativa:6 le cose si guardano e si apprezzano osservandole, in uno stato di attesa, sperando che la loro osservazione ci colpisca in qualche modo. Il guscio di An Invitation from a Crab, però, diventa più facilmente apprezzabile nel momento in cui il volume inizia a essere effettivamente usato come strumento. Con questo non mi riferisco solo al fatto che la copertina richieda un approccio “più complesso” dal momento che richiede anche di leggere una parte testuale, ma intendo dire che le parti esterne della raccolta iniziano a mostrare fattori di interessi nel momento in cui le usiamo come “basi” per un lavoro immaginativo – proprio come potrebbe succedere usando una mappa o un opuscolo di viaggio. Provo a spiegare meglio quello che intendo. Iniziando a leggere la colonna di testo, ci troviamo di fronte a un racconto realistico in cui la narratrice riporta, con dovizia di particolari, un episodio bizzarro che la vede come protagonista. Passeggiando per la città, panpanya racconta di essersi imbattuta in un granchio che scorrazzava per strada; da lì inizia un inseguimento che termina di fronte a una pescheria. Ci sono due punti che secondo me andrebbero approfonditi, in relazione a questa storia. Come dicevo, i fattori di apprezzamento di questa sovraccoperta non sono strettamente visivi quanto cognitivi; detto altrimenti, se prendiamo il racconto della caccia al granchio come elemento principale della sovraccoperta e lo mettiamo in relazione con gli altri (la mappa laterale e l’immagine sovrastante), notiamo come questi elementi possano servire a rendere più vivida l’immaginazione del lettore durante la lettura del testo. Uno può infatti usare l’immagine per visualizzare meglio la scena, così come può giocare con la mappa, rintracciando il percorso fatto dalla narratrice nel suo inseguimento. Non solo: se guardiamo l’aletta laterale oppure osserviamo la copertina del volume, tolta la sovraccoperta, troviamo altri elementi che ci possono aiutare a giocare ancora di più con il racconto. Nell’aletta della sovraccoperta, infatti, troviamo la foto di un granchio – con tanto di descrizione naturalistica sottostante – mentre la copertina rappresenta le basole di un percorso pedonale, che potremmo vedere come quello percorso dalla protagonista. Vediamo quindi come, in realtà, i vari elementi grafici “di superficie” del volume possano avere una funzione che non è direttamente grafica, ma servano a costruire un ambiente immaginativo per entrare nell’atmosfera generale della raccolta. Come dicevo, questo approccio non va a favorire tanto il lato percettivo “diretto” quanto quello che potremmo definire cognitivo (qui inteso come “non strettamente legato all’esperienza percettiva”). Poco prima ho parlato di “mappe” proprio perché la sensazione che a me sembra di provare, in questi casi, è simile a quella che provo quando devo organizzare un viaggio o un percorso di trekking e mi ritrovo a leggere, in anticipo, delle guide per comprendere i luoghi da visitare e i percorsi da prendere senza rischiare di perdermi. Anche in quei casi c’è una componente cognitiva alla base di questi oggetti rappresentazionali, che passa dalla combinazione di testo scritto, cartine, immagini e altri elementi che possono permettermi di orientarmi in modo efficace. Passando alla seconda osservazione, è molto interessante notare come, già in questa breve storia iniziale, sia possibile trovare una serie di elementi tematici che saranno presenti in tutta la raccolta. Troviamo infatti:

- Struttura “a diario”: le storie vengono quasi sempre innescate a partire da eventi bizzarri o fatti peculiari che irrompono nel quotidiano della protagonista. Questo rapporto tra quotidiano e non-quotidiano e la sovrapposizione fittizia tra l’autrice e la protagonista dei racconti permettono di concepire le storie come parti di una sorta di diario o di un taccuino. Questa impressione è anche rafforzata dalle riflessioni presenti nelle note, che sono spesso datate e servono a intervallare le varie storie.

- Cura nelle descrizioni di artefatti, fenomeni naturali e pratiche sociali: qui ci stiamo riferendo sia a oggetti e fenomeni reali – che possono ritrovarsi anche nel nostro mondo – che finzionali, inventati di sana pianta da panpanya. In entrambi i casi, la visione di panpanya su simili questioni è quella di una naturalista che studia i fenomeni che si trova di fronte, provando a ricavarne conoscenze e leggi generali.

- Interesse per il contesto urbano: panpanya predilige i contesti urbani per ambientare le sue storie. In ogni caso, anche nei casi in cui la narrazione avvenga fuori dalla città, la presenza di elementi antropici è costantemente presente. Detto questo, è comunque bizzarro notare come, nonostante le produzioni umane siano praticamente onnipresenti nelle storie di panpanya, l’autrice tenda a rappresentare spesso oggetti che non svolgono più la loro funzione primaria oppure il cui uso è praticamente incomprensibile. Si passa infatti da quartieri disabitati e oggetti inutilizzati fino ad architetture e prodotti artefattuali talmente bizzarri7 che – come succede spesso nella produzione di Sakabashira Imiri – è quasi possibile percepire questi stessi elementi come naturali, generati spontaneamente.

- Umorismo basato sul paradosso: nel racconto che è presente in sovraccoperta, per esempio, l’humour deriva da una serie di fattori quali l’idea che un granchio sia un’animale che fa parte della fauna cittadina e il contrasto tra la minuziosa attenzione naturalistica di panpanya (tale da segnarsi anche il percorso fatto inseguendo il granchio) e l’ingenuità manifestata dal non aver notato il cartellino del prezzo attaccato al granchietto.

Riflettendoci, la copertina del volume è effettivamente un’ottima presentazione del volume, dal momento che al suo interno sono presenti una serie di elementi che un lettore può aspettarsi e ritrovare nella raccolta. La cosa interessante è che, in questo caso, questi aspetti non sono tanto veicolati dagli aspetti visivi del volume, ma richiedono un uso multifattoriale degli elementi che compongono la parte esterna dell’opera. Se qualcuno si fosse chiesto perché fosse così importante dedicare tutto questo spazio a un elemento “esterno” all’opera, ecco qua la spiegazione. An Invitation from a Crab richiede al lettore, sin dall’inizio, un forte lavoro immaginativo, in modo da sintonizzarsi con i temi e con l’approccio psicologico che l’autrice avrà all’interno del volume. Da questa prospettiva, potremmo anche dare una lettura divertente al titolo stesso della raccolta, ripreso dalla storia che apre il volume. Quella che è descritta nella sovraccoperta e nella prima storia non è una “invitation” quanto una vera e propria caccia alla preda: la protagonista insegue il povero granchio perché vuole cucinarlo! Potremmo però intendere from a crab in senso metonimico: incontrare un granchio in una città è una cosa alquanto strana, sicuramente un evento inaspettato; potremmo quindi intendere invitation from a crab come un “invito” che ci viene fatto quando ci troviamo di fronte a eventi unici o bizzarri e abbiamo la sensazione che questi vogliano chiamarci a giocare con loro. La scelta di partecipare attivamente spetta poi a noi.

Prima storia: Un invito da un granchio.

L’atmosfera immaginativa che possiamo creare esplorando l’esterno del volume trova uno sfogo più concreto con la prima storia della raccolta. Un invito da un granchio, infatti, altro non è se non la versione a fumetti del racconto sulla caccia al granchio che leggiamo sulla sovraccoperta. Stessa storia, due media differenti; questo mi porta immediatamente a fare una riflessione su una differenza espressiva fondamentale tra le due versioni. Nella versione presente sulla sovraccoperta il testo scritto è supportato da una mappa che ci permette di immaginarci in modo più nitido l’inseguimento, spingendoci a fantasticare sul tipo di traiettoria fatto dalla protagonista. In qualche modo la possibilità di mappare il percorso fatto dalla protagonista è parte del gioco che possiamo costruire con gli ingredienti che ci vengono forniti nella parte esterna del volume. Notiamo invece come questo aspetto legato all’orientamento e alla mappabilità dell’ambiente cada facilmente in secondo piano all’interno della controparte fumettistica: le scalinate e le strade percorse da panpanya sono infatti decisamente generiche e difficilmente potrebbero essere usate per immaginare un percorso uniforme. In questo non aiuta nemmeno la natura frammentaria delle sequenze e del disegno che rendono difficile fare una ricostruzione spaziale accurata dell’inseguimento. Ciò che a me pare enfatizzato, casomai, è la verticalità delle architetture e dello sviluppo urbano, oppure il senso di frenesia che l’autrice esprime con continui cambi di tratto durante l’inseguimento. In questo senso, credo che il fumetto esprima molto bene un senso di dispersione all’interno degli ambienti cittadini che è praticamente assente nella prima versione della storia. Continuando a parlare della versione a fumetto della storia, comunque, una cosa che mi colpisce particolarmente del disegno di panpanya8 è il contrasto tra due diverse modalità di disegno, legate a ciò che l’autrice vuole rappresentare. La prima di queste modalità può essere ritrovata in una rappresentazione molto dettagliata degli ambienti, dei palazzi e degli oggetti; questa scelta dà spazio a viste suggestive ed esprime un solido senso di concretezza nella rappresentazione degli ambienti.9 Questa concretezza, però, sembra venir meno nel caso in cui a essere rappresentati siano la protagonista o gli altri comprimari. In tutti questi casi, la mia impressione è che la loro rappresentazione sia più evanescente, in un modo quasi contraddittorio. La materialità del corpo vivente della protagonista e degli altri è, infatti, spesso definito da un bianco intenso che viene delimitato da pochi tratti, molto sintetici ed espressivi. Sono proprio queste poche linee a dare volume ai personaggi dandogli un minimo di materialità, in modo da non farci percepire i loro corpi come quelli di fantasmi che fluttuano tra gli ambienti cittadini. Cosa questo contrasto tra la materialità degli ambienti e l’immaterialità dei personaggi voglia esprimere è qualcosa su cui riflettere in seguito.10

Andando oltre questa riflessione sul disegno, è interessante notare come, anche in una storia così breve, sia rintracciabile una batteria di temi che sarà trasversale a buona parte della raccolta. Durante l’inseguimento, infatti,la protagonista dichiara:11

Sono nei pressi di casa mia, eppure mi sembra di vedere tutto con occhi nuovi, forse perché sto inseguendo un granchio.

Affermazione bizzarra. Qui panpanya sta riflettendo sul fatto che, in qualche modo, ci sia un legame causale tra le sue capacità percettive e il fatto di star inseguendo un granchio, come se l’azione che sta compiendo cambiasse il modo in cui vede le cose intorno a sé. L’autrice sta, quindi, facendo una precisa affermazione sulla natura della sua esperienza personale: il modo in cui lei può vedere12 una stessa cosa può variare sensibilmente a seconda di cosa sta facendo. Ciò che si sta affermando, quindi è che vi sia un legame tra cosa cerchiamo dall’ambiente intorno a noi e il modo in cui noi lo esperiamo. Le stesse strade che la protagonista percorre ogni giorno per andare a scuola sembrano diverse nel momento in cui i suoi obiettivi concreti sono differenti dal solito. Normalmente lei percorre la strada con l’obiettivo di andare a scuola, qua però quegli stessi spazi devono essere percorsi per inseguire un granchio! L’idea che i nostri obiettivi pratici abbiano un qualche effetto sul modo in cui percepiamo le cose è un’idea ormai affermata in diversi ambiti di ricerca;13 ciò che è interessante notare, però, è come panpanya ricavi questo tipo di teorie senza richiamare esplicitamente delle teorie scientifiche. La maggior parte delle idee che l’autrice presenta nel corso della raccolta, parlando della natura della sua esperienza personale, sono ricavate infatti da una sottile osservazione dei suoi processi interiori, di ciò che le succede direttamente interagendo con il mondo. Mi permetto di sottolineare questi punti perché, nel corso della raccolta, il rapporto tra esperienza e obiettivi pratici tornerà a più riprese, con diverse variazioni. A volte, per esempio, panpanya potrebbe essere interessata a capire come la nostra percezione cambia in relazione ai ricordi, altre volte alle abitudini, altre ancora alle aspettative e così via. Un altro tema trasversale che emerge da questo racconto, direttamente legato alla questione della percezione, è quello della quotidianità. Se dovessi fare un’osservazione evocativa, ma un po’ esagerata, direi che l’interesse per il quotidiano è il nucleo essenziale di tutta la produzione di panpanya. Qui con quotidiano non mi riferisco a qualcosa di carattere sociale o lavorativo, ma sto parlando di una sua caratterizzazione puramente psicologica. Tutti noi sviluppiamo delle routine e delle abitudini che rendono, per periodi di tempo più o meno lunghi, più stabili le nostre esperienze. Magari facciamo sempre la stessa strada per andare a lavoro, le nostre giornate si suddividono in attività molto simili tra loro, impostiamo una dieta che richiede una regolarità nei pasti, qualche sera della settimana possiamo dedicarla a uscire o a guardare un film con gli amici, … questi sono solo alcuni esempi di pratiche che vanno a costituire il quotidiano di una persona. Il quotidiano, in altre parole, è quell’insieme di abitudini, aspettative, rituali, sensazioni e comportamenti ripetuti che sono associati allo stile di vita di un individuo. Da questo punto di vista, ognuno di noi ha un quotidiano differente. È anche vero, però, che possono esistere somiglianze tra le quotidianità di individui diversi; spesso queste regolarità sono legate a fattori caratteriali, materiali, culturali. Ciò che sembra interessare a panpanya è proprio questo concetto di quotidianità e il modo in cui l’inaspettato può entrare nelle nostre abitudini; Un invito da un granchio è un racconto esemplificativo, da questo punto di vista. La storia inizia con un evento inatteso, che non fa parte della quotidianità della protagonista. Questo la porta a vivere una breve avventura in cui il percorso che vede ogni giorno acquista un senso differente, totalmente nuovo. L’episodio della caccia al granchio, però, è solo uno dei possibili approcci al tema; in realtà il rapporto tra quotidiano e non-quotidiano ha una struttura molto più variegata e complessa in panpanya.

Prima nota: Atmosfera.

È sufficiente concludere la prima storia per vedere come il tema del quotidiano emerga con un’accezione abbastanza diversa a pagina 9, con la prima nota. Ai miei occhi lo scritto ha il fascino di una riflessione notturna, in cui qualcuno, alla fine di una lunga giornata, inizia a pensare a qualcosa che gli è rimasto particolarmente impresso. Quando riconosciamo un evento come strano o peculiare, può succedere che in qualche modo questo sia già implicitamente “carico di teoria” per noi; magari ci colpisce perché abbiamo qualcosa da dire a riguardo e non viceversa. Dopodiché, in un momento di riposo, abbiamo il tempo e la disposizione d’animo adatta per lasciare che questo “carico teorico” vada a dispiegarsi, mentre ci perdiamo nella riflessione; non è forse nemmeno importante che si arrivi a un vero e proprio risultato concettuale, ma è sufficiente che il pensiero vada a orientarsi secondo ciò che ci ha colpito. In questo caso, ciò che la protagonista coglie è qualcosa che lei chiama atmosfera, che si manifesta notando l’austerità nella voce del presentatore di un vecchio notiziario. A partire da questo anomalo tessuto di sensazioni uditive, in particolare a partire dal modo chiaro e nitido di parlare del presentatore, l’autrice trova una rottura con la propria esperienza quotidiana, con il modo in cui il parlato televisivo fa parte della sua attuale esperienza abitudinaria. Proprio come nella storia precedente, ciò che si nota è qualcosa di anomalo, che non fa parte del modo in cui la nostra esperienza è standardizzata: nel caso della caccia al granchio questo generava esaltazione e frenesia, ad andare incontro a sentieri inesplorati. Qui invece, la novità ha un carattere calmo e riflessivo, innescando una riflessione generale. A partire da questa “anomalia atmosferica”, l’autrice inizia a immaginare le possibili ragioni che portavano i conduttori a preferire un modo così impostato di parlare. Un primo risultato – ammetto, abbastanza inaspettato anche per me a una prima lettura – che l’autrice indivua può essere tranquillamente inscritto nelle linee teoriche tracciate dal Benjamin dell’Opera d’arte sul rapporto tra tecnologia e percezione. Di fatto, l’autrice fornisce un chiarissimo esempio sul modo in cui gli strumenti tecnologici di un certo periodo storico abbiano un effetto forte sul modo in cui la percezione degli individui va a strutturarsi. panpanya ipotizza infatti che la scelta di articolare i discorsi in un modo ‘sì regimentato dipendesse dalle caratteristiche tecniche della strumentazione microfonica del tempo, che aveva bisogno di un certo tipo di stimolazioni acustiche perché funzionasse in modo efficace. A partire da un bisogno legato alla strumentazione tecnologica, certi tipi di strutture percettive si sviluppavano, quindi, e diventavano un elemento comune, parte della quotidianità di chiunque seguisse la televisione al tempo. Con il cambiamento degli strumenti tecnologici, sono anche cambiate le performance vocali richieste ai presentatori e, di conseguenza, anche l’atmosfera sonora associata. Seppur l’ipotesi non venga confermata, la riflessione è sicuramente suggestiva e denota un’attenzione molto profonda sul ruolo che gli strumenti tecnici hanno sulla nostra esperienza. A fianco di questa bella riflessione, però, vedo anche una declinazione del tema del quotidiano che si distacca dal modo in cui questo era stato trattato in Un invito da un granchio. In entrambi i casi troviamo la stessa dinamica, in cui un’anomalia dà vita a qualcos’altro, dicevo già prima. Ciò che però è davvero interessante notare è che, in questo caso, a innescare un senso di dissonanza dal nostro quotidiano è qualcosa che, in tempi più lontani, era stato parte del quotidiano di qualcun altro. Non a caso, panpanya sembra quasi proporre un criterio di classificazione storica delle atmosfere, connesso alle risorse tecnologiche del periodo. Ciò che mi ha colpito, e che meriterebbe un approfondimento, è quindi la sensibilità che panpanya dimostra nel riconoscere una cosa che, per quanto scontata, non riusciamo facilmente a tenere a mente: il fatto che quella che ho chiamato quotidianità abbia una vita vera e propria e che, proseguendo lugubremente con questa metafora biologica, arrivata a un certo punto anche questa muoia. Quando questo succede, ciò che prima ci sembra evidente e ovvio diventa estraneo e meno immediato da comprendere; in qualche modo si distacca dalla nostra vita. In modo speculare a ciò che avviene nel caso della strada per andare a scuola nel racconto precedente, finché qualcosa fa parte della nostra quotidianità, per noi appare come familiare. È solo distanziandosi dal contesto quotidiano in cui viviamo certe cose, però, che notiamo alcune caratteristiche che non avremmo potuto cogliere altrimenti.

Secondo appuntamento: 17/10/2025

Seconda storia: Ricordi incomprensibili.

Un aspetto grafico su cui mi sono concentrato commentando la prima storia (Un invito da un granchio) è la rappresentazione dell’ambiente urbano. Questo aspetto è centrale nella produzione di panpanya, quindi spero non sorprenderà se, nel corso del commento, vi farò spesso richiamo. La descrizione di ambienti antropizzati, però, non è l’unico elemento “materiale” che ricorre in modo continuativo nelle storie dell’autrice. Già in questo secondo racconto, infatti, troviamo un’altra caratteristica centrale nella produzione artistica di panpanya: l’attenzione accurata per gli artefatti.

Qui con “artefatti” mi riferisco specificamente a oggetti costruiti che possono essere maneggiati e usati direttamente da esseri viventi;14 d’ora in avanti userò anche termini come “oggettistica” e simili con questa specifica accezione. Che tipo di artefatti vuole descrivere panpanya, leggendo le sue storie? In realtà, oggetti di tutti i tipi: si passa da oggetti di uso quotidiano a produzioni fantastiche ed esotiche, di difficile comprensibilità. I motivi alla base di questa attenzione possono essere molteplici: in questa storia, per esempio, l’accurata descrizione dell’oggettistica ha sia un valore simbolico – nel momento in cui l’incapacità di decifrare i regali della nonna si lega alla rarefazione del ricordo – che uno umoristico. Ciò che è interessante notare, però, è come panpanya usi “tutti gli aspetti” che compongono gli artefatti che descrive nelle sue storie. Mi spiego meglio. Un artefatto è solitamente composto da un aspetto materiale/strutturale (come è fatto, il materiale di cui è fatto, …) e uno funzionale (per quale scopo è stato costruito, come deve essere usato) che vanno a interagire. Un martello è composto da un manico e da una testa; il primo solitamente fatto con un materiale flessibile e realizzato con una forma che rende facile l’impugnabilità. La seconda, invece deve essere fatta con un materiale resistente, che permetta di battere l’oggetto efficacemente. Impugnabilità e martellabilità sono delle funzioni che sono realizzate dalla “materia” che compone il martello: l’oggetto è fatto per compiere certi compiti e la materia viene manipolata da chi lo progetta per svolgerli al meglio. Ecco, quando dirò che panpanya usa l’oggettistica in modo inusuale potrei riferirmi a entrambi questi aspetti. Ci sono dei casi – come questa storia – in cui l’oggetto che viene inventato dall’autrice è bizzarro sia a livello materiale, sia a livello funzionale; ci sono, però, anche dei casi in cui a livello materiale l’oggetto che panpanya descrive è affine alla nostra quotidianità, ma è il modo in cui è usato a risultare stravagante. Simmetricamente, troveremo anche delle situazioni in cui un oggetto svolge una funzione affine alla nostra esperienza quotidiana, ma a partire da una struttura materiale totalmente inaspettata. In questo senso, possiamo parlare di un vero e proprio realismo artefattuale nella produzione di panpanya, nel senso in cui l’autrice sembra catturare e manipolare al meglio gli aspetti essenziali che caratterizzano la produzione di oggetti.15 Passiamo alla storia. Come dicevo, due aspetti che mi hanno colpito particolarmente di questa seconda storia possono essere compresi solo concentrandosi sugli assurdi giochi che la nonna regala a panpanya, nei suoi ricordi. Da una parte c’è sicuramente un aspetto umoristico. A occhio, credo che la presa comica del racconto dipenda principalmente da due aspetti strettamente interconnessi. Il primo riguarda, sicuramente, la stravagante ergonomia degli oggetti che, da semplici giocattoli esotici, iniziano a diventare sempre più incomprensibili, fino a sembrare artefatti provenienti da una storia di fantascienza. Questo senso di paradossalità comica è accentuata anche dall’uso della ripetizione a pagina 12, in cui i regali aumentano gradualmente di complessità.

Inoltre, questi strani oggetti vengono anche presentati come regali. Se fatto come gesto di affetto, un regalo è un’azione in cui porgiamo a una persona qualcosa che abbiamo a cuore o che – ipotizziamo – il ricevente possa apprezzare. Passiamo quindi al secondo aspetto comico della vicenda, ovvero l’incomunicabilità – per usare un’espressione un po’ pacchiana e volgarizzata – tra nonna e nipote.

È sicuro che il regalo della nonna sia un gesto d’affetto, però, di preciso, come va letto questo gesto? Un modo per dimostrare il nostro apprezzamento per un regalo, quando è un oggetto, è effettivamente usarlo. Ma come usarlo? Perché la nonna sembra comprendere la natura dei suoi regali e la piccola panpanya no?

Seppure il fattore di incomunicabilità abbia degli elementi vagamente kafkiani al suo interno, il mood del racconto non intende mai essere né paranoico né dissacrante. Al contrario, l’atmosfera che si respira nel racconto è leggera e giocosa, seppur con una nota malinconica. Di fronte agli assurdi regali della nonna, panpanya reagisce con il leggero imbarazzo che hanno i bambini quando non capiscono “il mondo degli adulti” e, anche nel finale, il ricordo della nonna viene trattato in modo ironico e vagamente dolce. Oltre alla funzione umoristica, come accennavo già prima, uno potrebbe anche analizzare l’uso dei regali del racconto per trovare anche un aspetto simbolico. In qualche modo regalare è un atto comunicativo, dal momento in cui pensiamo che la funzione che un oggetto svolge possa dire qualcosa della relazione che abbiamo col ricevente; comprendere perché ci viene regalato un artefatto, quindi, vuol dire anche comprendere le intenzioni del regalo. Il punto, però, è che spesso non comprendiamo molte cose dei comportamenti altrui, specialmente nel rapporto che abbiamo con persone che abbiamo vicine. Il comportamento, anche benevolo, di certe persone può sembrarci totalmente impenetrabile certe volte e potremmo rimpiangere di non aver compreso qualcuno. Nel caso di panpanya, l’incapacità di comprendere i regali si lega all’incapacità di comprendere le intenzioni della nonna – il suo mondo privato potremmo dire. Questo aspetto, è ripreso proprio nel finale, che racchiude un po’ tutti gli elementi che ho discusso finora. La lettera della nonna – uno degli oggetti comunicativi per eccellenza – si pone proprio in continuità con gli altri regali: un artefatto che non permette di comprendere le intenzioni di chi lo produce e che, a prima vista, non sembra avere una chiave d’uso come tanti altri giocattoli. Seppur la cosa venga trattata con leggerezza dall’autrice, è comunque innegabile, però, che vi sia un elemento malinconico nel fatto che questa impossibilità di comprendere un’altra persona venga poi assimilata nei nostri ricordi, lontano dalla nostra vita attuale.

Seconda nota: Distacco.

Aspetti rarefatti e, a tratti, malinconici possono essere ritrovati anche in questa seconda nota che presenta una struttura generale molto simile alla prima. Anche in questo caso, infatti, l’autrice apre il suo appunto parlando di un’esperienza quotidiana (buttare la spazzatura la sera) durante la quale nota un aspetto bizzarro; questo aprirà a riflessioni e ipotesi legate alla sua interiorità. L’analogia tra le due note, in realtà, si presenta solo a un livello molto generale, dal momento che questa parte scritta – apparentemente semplice, ma dotata di una notevole densità riflessiva – presenta degli obiettivi speculativi diversi. In Atmosfera, l’autrice individua un particolare elemento psicologico – quella “atmosfera” che dà il nome alla nota, appunto – dandone una descrizione introspettiva. Dopodiché panpanya inizia a fare delle ipotesi per provare a capire quali siano le radici di questo fenomeno, correlate a fenomeni esterni. La nota, quindi, si presenta esclusivamente come avente una struttura esplicativa: l’autrice ha un fenomeno di fronte e prova a capirne le cause formulando ipotesi astratte. Anche nel caso di Distacco esiste effettivamente un elemento descrittivo, in cui l’autrice individua un particolare effetto psicologico e prova a razionalizzarlo; ciò che differenzia questa nota dalla precedente, però, è la presenta di un elemento sperimentale al suo interno. In questo commento la produzione di panpanya verrà spesso considerata come un ibrido tra un taccuino per le osservazioni scientifiche e un diario. Un diario può essere usato per compiere tante azioni diverse, ma lo stesso può valere per un taccuino osservativo. Uno scienziato può infatti usare un taccuino come un supporto cognitivo per aiutarsi nei calcoli, ma può anche usarlo per appuntarsi dei risultati, progettare esperimenti o abbozzare modelli grafici. Rimanendo all’interno della metafora di An Invitation from a Crab come taccuino, la prima nota può essere considerata come il prodotto di una ricercatrice che prova a comprendere i motivi dietro a un fenomeno. Una chimica si trova di fronte a un’inattesa reazione polimerica e prova a ipotizzarne le cause, segnandole su dei fogli. In questa seconda nota, però, panpanya non è solo intenzionata a descrivere un fenomeno, ma a comprenderlo per costruzione; in qualche modo, qua l’autrice è da intendere come una tecnica di laboratorio che vuole capire come manipolare degli elementi per accrescere la sua conoscenza del mondo. A differenza di una studiosa di chimica, però, ciò che panpanya prova a “manipolare” per accrescere le sue conoscenze sono i suoi stessi pensieri, i suoi ricordi e le sue sensazioni, in modo da avere accesso a nuove strutture di senso. Spero che alla fine di questo commento si possa capire meglio ciò che intendo. Come dicevo, la nota inizia da un contesto quotidiano, mentre panpanya sta andando a buttare la spazzatura. È sera, la poca luminosità naturale permette di scorgere un aereo che brilla nel cielo. Fin qua, tutto normale. L’animo di panpanya, però, viene scosso nel momento in cui pensa al fatto che, all’interno dell’aereo, ci siano effettivamente delle persone che, come lei, stanno vivendo la loro vita. Questo pensiero elicita nell’autrice un sentimento di distacco – da qui il nome della nota – che diventa la base per la sua indagine. L’idea è che, sì, panpanya sta provando questo turbante sentimento; cosa potrebbero provare, però, le persone sull’aereo che stanno guardando sotto di loro? Anche loro provano un sentimento analogo? Prima di rispondere alla domanda – in modo molto brillante aggiungerei – l’autrice individua una gradualità di tipi nel sentimento di distacco:

Dato che gli aerei volano in genere a diecimila metri di altezza, in pratica si trattava di un veicolo che si muoveva a una distanza di appena dieci chilometri da terra, eppure il senso di distacco era rafforzato dal fatto che si trovava in cielo.16

Da questo denso passaggio possiamo ricavare che il sentimento di distacco può essere, sì, legato alla distanza spaziale; le distanze, però, non hanno tutte lo stesso valore nel provarci un sentimento di distacco. Detto altrimenti, pensare a una persona che vive a dieci chilometri di distanza da casa nostra mentre è impegnato negli obblighi casalinghi o lavorativi ci potrebbe provocare un sentimento di distacco diverso rispetto a pensarlo sopra un aereo che vola a dieci chilometri di altezza. Cosa cambia? Rimanendo in linea con l’apparato concettuale dell’autrice, potremmo notare una differenza rilevante nel tipo di ambiente che i due soggetti stanno vivendo. Mentre panpanya pensa alle persone dell’aereo, si ritrova in un contesto cittadino; la notte sta calando, siamo intorno all’ora di cena, accanto a lei – plausibilmente – ci sono altre persone che si riposando o si stanno preparando per affrontare la giornata successiva. I piedi di panpanya sono ben ancorati al suolo e, intorno a lei, ci sono quegli oggetti materiali e direttamente toccabili, afferrabili, che troviamo in un contesto cittadino. Una persona che sta viaggiando in aereo, al contrario, è circondato da un ambiente molto diverso, composto perlopiù da elementi paesaggistici se uno sta vicino a un finestrino. Lo spazio da esplorare è assai più limitato, le cose che potremmo toccare sono molte meno e non è nemmeno chiaro se possiamo dire che chi è su un aereo è “ancorato al suolo”. Ora, plausibilmente il senso di distacco è proprio legato al fatto che, pensando ai passeggeri, l’autrice si ritrova a immaginarsi un ambiente “materiale” molto distante da quello che sta vivendo in quel momento. Dal momento che, però, la distanza tra i passeggeri dell’aereo e panpanya è la stessa – seppur “invertita” – c’è da chiedersi se anche loro provino un sentimento analogo. È qui che entra in gioco l’aspetto sperimentale della nota, che la differenzia da Atmosfera. Per comprendere cosa un passeggero di un aereo o un pilota possano provare guardando la città, panpanya decide di usare una via introspettiva: “comprendere un sentimento” qui è inteso come un processo in cui cerchiamo, con l’immaginazione, di metterci nei panni di un’altra persona. Dal momento che l’immaginazione è anche legata ai nostri sentimenti, se riusciamo efficacemente a immaginarci la situazione in cui sta vivendo una persona, plausibilmente dovremmo provare anche sentimenti analoghi, o no? In realtà non è detto. In primo luogo, non è chiaro se i sentimenti che proviamo quando immaginiamo qualcosa siano gli stessi che abbiamo quando viviamo direttamente quella stessa cosa – non immaginata. In secondo luogo, immaginare è sempre un’azione parziale, in cui “selezioniamo” delle cose da immaginare: rappresentarsi “interamente” una situazione sembra praticamente impossibile e, di conseguenza, può essere molto difficile immaginare le cose giuste per avere le giuste reazioni empatiche. L’immaginazione, però, non è solo un modo per “replicare la realtà col pensiero”, ma può essere usata anche in modi molto più interessanti come in questa nota panpanya stessa rende chiaro. La strategia dell’autrice infatti è quella di usare una forma di immaginazione analogica per provare a comprendere gli stati d’animo dei passeggeri dell’aereo. L’idea è proprio quella di isolare un’esperienza che l’autrice ha già avuto in vita sua e che sia sufficientemente simile a quella che vuole provare a capire e immergerla – per usare termini algebrici – nel nuovo contesto immaginativo. Concretamente, panpanya prende come riferimento un’esperienza che ricorda bene – il sentimento che si prova quando, in autostrada, si vedono delle case lontane – e la usa per immaginarsi cosa potrebbe provare un passeggero dell’aereo.

Mi è riaffiorata alla mente l’esperienza di quando viaggio in autostrada a bordo di una macchina. Il paesaggio che si vede dall’autostrada, che non ha vie laterali, trasmette un senso di distacco peculiare. […] Suppongo che un pilota, vedendo dal suo aereo le luci delle strade del mio quartiere, possa provare una sensazione simile.

In un certo senso, questa sovrapposizione analogica è molto sensata. Proprio come nel caso del viaggio in aereo, anche in autostrada ci troviamo circondati da un ambiente materiale che è composto da pochi elementi toccabili e molti intangibili. L’autrice, inoltre, specifica anche l’assenza delle vie laterali, per aumentare ancora di più l’idea che i luoghi che vediamo dall’auto siano effettivamente inaccessibili. Oltre a questo, anche quando viaggiamo in auto non possiamo dire di essere concretamente “ancorati al suolo”. In generale, è sensato descrivere un viaggio come quello autostradale come manchevole di concretezza e, da questo punto di vista, fioriscono le somiglianze con lo spostamento aereo. Dal momento che c’è una somiglianza sufficiente, quindi, è possibile usare il viaggio autostradale per comprendere quello aereo. L’aspetto pratico e sperimentale della vicenda sta proprio in questo uso costruttivo dell’immaginazione. Il ricordo del sentimento che leghiamo a una vecchia esperienza viene preso e viene “forzato” all’interno di una nuova costruzione mentale, in cui proviamo a capire se sia sensato provare certe sensazioni o se la nostra immaginazione “faccia resistenza”. Non solo, dal momento che l’analogia panpanya / pilota e abitante / guidatore tiene, l’autrice prova a usare l’esperienza che sta provando – quella di distacco, vedendo un aereo lontano – per comprendere quello che, invece, una persona esterna, che vive in prossimità dell’autostrada, prova pensando alle macchine che passano.

Come dicevo, a fronte di una semplicità apparente, questa nota si rivela in realtà molto densa e complicata, portandoci a riflettere su tante questioni come il ruolo conoscitivo dell’immaginazione o la natura dell’empatia come fenomeno psicologico. L’aspetto che trovo più affascinante di tutto lo scritto, però, riguarda proprio l’uso dell’analogia come modo per imparare cose nuove sul mondo. Se “trasferire” le nostre esperienze in altri contesti immaginativi è qualcosa che può aiutarci a comprendere meglio certi fenomeni, questo vuol dire che anche immaginare non è un’azione che avviene “sottovuoto”. Per comprendere e immaginare nitidamente qualcosa è spesso necessario avere un appiglio sensoriale radicato nelle nostre esperienze biografiche. Per questo esplorare nuovi ambienti e trasformare continuamente le nostre abitudini è importante, dal momento che può aprire la strada a modi inediti per immaginare e abitare il mondo.

Terza storia: La storia dei pesci.

L’invenzione di artefatti stravaganti, in realtà, è solo uno dei modi con cui panpanya sperimenta con gli aspetti psicologici e sociali del quotidiano. Questa e la prossima storia (Innovation), infatti, sono in qualche modo simmetriche. Il contesto in cui entrambe le storie sono ambientate è quello lavorativo: in questa la protagonista lavora da pescivendola, nella prossima come operaia di fabbrica. La simmetria sta nel modo in cui panpanya usa la sua vena immaginativa per modificare le dinamiche che definiscono il lavoro a cui l’autrice è interessata. Ne La storia dei pesci, infatti, l’autrice inserisce un elemento completamente alieno alla nostra quotidianità per indagare come le pratiche lavorative cambierebbero, come i pescivendoli svilupperebbero nuove strategie per trattare questo nuovo elemento inventato dall’autrice. Al contrario, Innovation mostra come possano esistere modi assurdi e imprevedibili alla base della produzione di una risorsa – l’energia elettrica, in questo caso – senza che vi sia niente di esterno. È la pratica stessa a essere descritta come lontana dal nostro mondo, in quel caso.

Passando a La storia dei pesci, il racconto mostra come la capacità immaginativa di panpanya non sia solo legata agli artefatti, ma trovi una controparte anche nel mondo organico. Al centro del racconto sono i sugarelli parlanti, specie inventata dall’autrice che ha sviluppato una peculiare strategia evolutiva per sopravvivere alla pesca umana: i sugarelli parlanti sono infatti capaci di imitare la lingua parlata, in modo da impietosire i pescatori e aumentare le loro chances di sopravvivenza.

L’idea stessa di un’imitazione apre il campo a riflessioni variegate sul nostro rapporto con gli animali non-umani: i sugarelli stanno solo imitando o c’è un barlume di consapevolezza dietro i loro atti linguistici? Siamo davvero capaci di distinguere i due casi? La questione getta un aspetto crudele su tutto il racconto che – in ogni caso – va tenuto costantemente di conto, specie se messo in relazione all’universo lavorativo descritto dall’autrice. Come dicevo, un aspetto affascinante della sperimentazione di panpanya è il modo in cui mostra come i sugarelli parlanti abbiano delle conseguenze sulle pratiche ittiche. Detto altrimenti, ciò che possiamo notare con interesse è come l’esistenza dei sugarelli parlanti abbia portato dei pescivendoli a elaborare nuove strategie di lavoro che, in altri casi, non esisterebbero. Uccidere animali vivi per la produzione di cibo è un lavoro ingrato e crudele, che plausibilmente nessuno vorrebbe svolgere. Nel racconto di panpanya, però, questo aspetto viene ancora più accentuato. Mentre panpanya si ritrova nella situazione di dover uccidere un sugarello parlante per la prima volta per preparalo alla vendita, le emozioni che prova sono contrastanti e divisive, tanto che la protagonista non riesce neppure a compiere l’atto.

Il suo capo non si stupisce dell’esitazione di panpanya, esclamando:

Ah Ah Ah! La prima volta è così per tutti! […] Non ti era mai capitato di pulire dei pesci parlanti?17

Inoltre, poco dopo:

Un principiante, sentendoli, potrebbe pensare di lasciarli andare. Ma noi siamo dei professionisti!18

Queste affermazioni suggeriscono non solo che un professionista dell’ambito ittico non debba esitare, passando sopra alla crudeltà del gesto, ma osserva che le sensazioni provate da panpanya sono, in qualche modo, una forma di iniziazione, di rito di passaggio che tutti i pescivendoli degni di tale nome devono passare. Questa situazione suggerisce che, nel mondo in cui i sugarelli parlanti esistono, agli sfilettatori di pesce sia richiesto qualcosa di ancora più crudo rispetto a quelli del nostro mondo, dal momento che viene richiesto loro di sopprimere dei potenziali dubbi sulla natura cognitiva dei sugarelli. Questa attenzione per le pratiche specialistiche non riceve, però, un’enfasi esclusivamente psicologica, ma anche concreta. Tra pagina pagina 18 e 19, infatti, ci troviamo di fronte a una dettagliata rappresentazione del metodo di sfilettatura normalmente attuato per i sugarelli parlanti; evento che avviene proprio davanti agli occhi dell’incerta protagonista. Come dicevo, il processo è molto curato e rappresentato con minuzia di particolari, quasi a voler enfatizzare l’intento dimostrativo (e quasi manualistico) dell’operazione.

Proprio in relazione al processo di sfilettatura, è decisamente interessante notare come lo stile con cui i sugarelli parlanti sono rappresentati abbia una variazione all’inizio del procedimento tecnico, in modo analogo a ciò che succede in Un invito da un granchio.

Prendiamo il ritaglio che va da pagina 17 a pagina 18. Mentre è ancora in vita, il sugarello parlante è rappresentato con uno stile di disegno molto simile a quello della protagonista e di altri personaggi presenti nei racconti. Nel momento in cui, però, il povero sugarello inizia a essere sfilettato, il disegno diventa molto dettagliato e materiale, con uno stile analogo a quello usato dalla protagonista per rappresentare oggetti inanimati e ambienti cittadini. Ci sarebbe da riflettere su questa scelta stilistica, proprio perché trova un caso analogo nel racconto che apre la raccolta.

La mia ipotesi è che, in certi casi, panpanya alterni due modalità di rappresentazione per descrivere una stessa cosa a partire da come questa è percepita dalla protagonista. Scartando altre proposte interpretative che ritengo sbagliate e che allungherebbero inutilmente il commento, credo che la lettura più adatta è che questo cambio di stile possa essere presente in due casi: il primo è quando la protagonista-autrice non considera certe cose come oggetti mentre il secondo caso riguarda il fatto che la protagonista sviluppi una carica affettiva o un rapporto peculiare con certe cose. Per spiegare il primo punto possiamo considerare proprio questa storia: nel momento in cui il malcapitato sugarello viene sfilettato, questo cessa, anche agli occhi della protagonista, di essere un organismo vivente che può interagire con lei, ma diventa del cibo, un oggetto di consumo. Allo stesso modo, il granchio di Un invito da un granchio viene rappresentato realisticamente dalla protagonista dal momento che il suo obiettivo è proprio di mangiarselo. Il fatto che lo stile di disegno del granchio cambi, diventando simile a quello di panpanya, nel momento in cui lei lo prende in braccio per trasportarlo potrebbe invece rispecchiare proprio il secondo caso. La protagonista è ancora intenzionata a mangiarsi il povero crostaceo, ma il fatto di averlo preso con sé toccandolo ed entrando in contatto con lui lo rende, in qualche modo “unico”, segnando un qualche tipo di (crudele) avvicinamento affettivo.

Quarta storia: innovation.

Seguendo l’ordine della raccolta, innovation è il primo racconto a superare le poche pagine di estensione, arrivando intorno alla trentina. Una domanda che può sorgere spontanea è se questo cambio di formato abbia una conseguenza non banale19 sulle caratteristiche della narrazione, differenziando la storia dalle precedenti. Il discorso è complesso. Possiamo notare, prima di tutto, che, seppur a fronte di una maggiore quantità di pagine, la struttura più generale delle storie di panpanya resta immutata: c’è un evento bizzarro che avviene / la protagonista nota qualcosa di strano – quasi un mistero da risolvere – e la storia si conclude con la fine dell’investigazione sull’evento, che può avere risoluzione sia positiva che negativa.20 Questa impostazione quasi-investigativa viene mantenuta anche in innovation. Ciò che mi colpisce, però, è come la maggiore estensione della storia abbia una conseguenza su come questa astratta struttura narrativa vada a concretizzarsi. Prendiamo, per esempio, le prime tre storie della raccolta. Le poche pagine di Un invito da un granchio danno una natura più impressionistica al racconto: nelle poche pagine che compongono il racconto la protagonista non può dare spazio a troppi pensieri che – al contrario – si presentano come frettolosi e frammentari. Analogamente, questa frammentarietà può essere ritrovata proprio nella composizione dell’inseguimento, in cui gli ambienti si susseguono in modo disomogeneo. Se penso a ciò che provo mentre devo correre per inseguire qualcosa – che sia un autobus o altro – posso notare che l’ambiente che percepisco intorno a me diventa parziale e meno vivido; sicuramente questa parzialità è legata al fatto che io sia concentrato verso un obiettivo e non abbia tempo e modo di osservare con calma i dintorni. Questo aspetto di incompletezza è, in qualche modo, catturato dalla storia, anche in virtù della sua brevità materiale. Se pensiamo, invece, a Ricordi incomprensibili e al La storia dei pesci, entrambe le storie sono impostate come un investigazione che non trova soluzione. Da una parte le intenzioni della nonna rimangono impenetrabili, dall’altra rimane insoluto se i sugarelli parlanti siano davvero consapevoli di ciò che stanno dicendo. È vero che la struttura generale dei racconti di panpanya è spesso definibile come quasi-investigativa, però vorrei far notare che un’investigazione può avere varie forme. Poniamo di leggerci un bel romanzo giallo in cui però, alla fine di estenuanti investigazioni, il caso si rivela così complesso che l’assassino non viene trovato. Qui la mancata risoluzione del caso può esprimere vari sentimenti: l’incertezza del detective, il senso di difficoltà nel comporre delle prove o il senso di paranoia legato alla paura di accusare un innocente. Plausibilmente un romanzo che vuole esprimere questi stati d’animo sarà favorito nel caso in cui il libro fosse particolarmente lungo. Anche nel secondo e nel terzo racconto di An invitation from a crab ci troviamo di fronte a degli interrogativi irrisolti; la lunghezza di entrambe le storie, però, veicola un altro tipo di sentimenti. Da un certo punto di vista, entrambi i racconti possono essere viste come degli enigmi, degli indovinelli, delle sorte di kōan che servono a chi legge per riflettere su alcune questioni.

Passiamo ora a innovation. La lunghezza di innovation può essere interessante se messa in rapporto a questioni che riguardano il senso di ripetizione lavorativa che possiamo trovare nella storia. Innovation si svolge in due ambienti principali: la scuola in cui panpanya studia e la centrale elettrica in cui svolge un lavoro part-time. Ora, concentrandoci sull’ambiente più importante dei due per la narrazione, la centrale richiama, molto più in generale, alcuni dei grandi temi dell’arte tra ‘800 e ‘900 come quello della vita in fabbrica, della conseguente alienazione dal proprio prodotto da parte degli operai o, ancora, della meccanizzazione del lavoro manuale. Tutti temi complessi e molto raffinati di cui possiamo trovare un’istanza anche all’interno di innovation. Ciò su cui vorrei concentrarmi, però, è il fatto che la lunghezza della storia permetta di costruire, in relazione alla centrale, una sorta di micro-quotidianità tutta interna alla storia. Chiunque abbia fatto un lavoro ripetitivo, che non ha veramente voglia di fare, per mettere da parte qualche soldo avrà provato probabilmente qualcosa di simile: esistono una dimensione e un ritmo che sono esclusivamente interni al lavoro e che, in qualche modo, influenzano anche ciò che dobbiamo fare fuori dal lavoro. Se, per esempio, dobbiamo presentarci abitualmente in un luogo di lavoro a una certa ora, probabilmente svilupperemo dei ritmi e delle abitudini che sono legati all’atto di andare a lavorare. Anche solo l’atto di compiere un percorso per raggiungere il luogo di lavoro, per esempio, potrebbe assumere una dimensione diversa, quasi rituale, che va a “prepararci” per “passare” all’interno di un mondo in cui vigono delle regole differenti. Questo aspetto è catturato molto bene da un parte del racconto compresa da pagina 28 a 30, in cui dei sobborghi malinconici e solitari accompagnano la protagonista nel suo percorso per il lavoro.

Oltre a questo, la lunghezza del racconto e la ripetizione degli ambienti ha anche un interessante effetto su altri fattori espressivi, più strettamente legati all’investigazione della protagonista. In questo caso la ricerca di panpanya nasce da un interrogativo che riguarda il suo lavoro: in che modo il mio lavoro – quello di rompere ripetutamente delle noci di cocco – dovrebbe essere legato alla produzione di energia elettrica? Tornando ai grandi temi legati al lavoro di fabbrica a cui facevo riferimento prima, la domanda di panpanya può essere vista, sì, come una manifestazione più generale dell’alienazione operaia verso il prodotto finale del loro lavoro, ma anche come un’interrogazione che riflette uno specifico approccio investigativo sul rapporto tra oggetto prodotto e produzione. Ciò che interessa a panpanya qua non è tanto fare un’affermazione politica, quanto di comprendere questo assurdo processo che ha come risultato la produzione di energia elettrica. La ripetizione degli ambienti, concessa dalla maggiore lunghezza, qua ha sia una funzione simbolica che una climatica. Simbolica perché possiamo notare come, con il ripetersi degli ambienti e, parallelamente, con il procedimento dell’investigazione, l’architettura della fabbrica diventi sempre più deforme e opprimente. Il riferimento qua è alle pagine 44 – 46, che sembrano richiamare nel modo organico – quasi metastatico – del loro sviluppo una versione abbozzata delle forme del Blame! Di Nihei Tsutomu. In questo caso il fatto che la fabbrica sia anche per noi un ambiente familiare è importante nel momento in cui la protagonista, decidendo di addentrarsi nei meandri della centrale per scoprire la verità, viola un luogo a cui non avrebbe dovuto accedere. Scoprire il segreto della centrale equivale a valicare degli spazi che non associavamo alle nostre abitudini lavorative. Una volta valicato questo spazio, l’edificio diventa sempre più opprimente, costituendo una vera e propria costruzione simbolica del climax investigativo e comico della vicenda. La risoluzione di questo climax ha come conseguenza un travolgente effetto comico provato dall’assurdità della scena. Capiamo bene, però, come questo non sarebbe stato possibile senza aver descritto la centrale come un luogo – seppur sgradevolmente – familiare.

Quinta storia: Inferno.

Su questa divertente storia ho poco da dire, se non qualche rapida considerazione sul contrasto grafico-narrativo su cui gioca la narrazione. Mentre il titolo e le prime pagine sembrano presagire una situazione tragica e oscura, la risoluzione va a dissipare comicamente queste aspettative nefaste. Questo contrasto è incarnato anche dall’uso del colore: mentre le prime pagine sono dominate dalla presenza di acquerelli scuri che acuiscono l’atmosfera drammatica della scena, nell’ultima tavola i colori si schiariscono d’improvviso. Il bianco diventa infatti predominante e la quantità di testo aumenta nettamente dando l’idea, nel momento in cui si volta la pagina, che la tensione drammatica sia svanita e siamo davanti a una risoluzione inaspettata.

Terza nota: Oscillazione.

Se dovessi isolare il femomeno che la “ricerca psicologica” di panpanya vuole descrivere in questa nota, probabilmente parlerei del legame tra concentrazione e percezione interiore del tempo. Come in tanti altri elementi della raccolta, il processo che l’autrice vuole descrivere è innescato da un evento che viola le sue aspettative. Nello specifico, parliamo di un fenomeno visivo: la strana oscillazione di un albero porta infatti panpanya a interrogarsi sui possibili motivi di questo avvenimento. A muoverlo non può essere il vento, che è assente; che sia un bambino che è salito sull’albero per giocare? Oppure no, chissà. Questa anomalia percettiva porta l’autrice a concentrarsi, formulando un fiume di ipotesi da cui si lascia trascinare. A un certo punto, però, questo fiume viene interrotto da un’osservazione meta-riflessiva: questa continua formulazione di ipotesi sembrava un lavoro che era andato avanti per un arco di tempo molto disteso mentre, in realtà, non era durato poco più di una manciata di secondi. C’è quindi un legame tra concentrazione e passaggio del tempo interiore? Maggiore è la concentrazione che usiamo nello svolgere un’azione, più il tempo sembra dilatarsi nella nostra interiorità: questa è la regolarità interiore che panpanya sembra voler documentare indagando il proprio animo. Non è infatti un caso che, dopo che la narratrice ha descritto minuziosamente le proprie ipotesi per diverse righe senza trovare soluzione, vada poi ad affermare di aver avuto la sensazione di averlo [l’albero] osservato a lungo, mentre invece si è trattato solo di un breve istante. Che la nostra capacità attenzionale sia legata alla sua coscienza temporale è qualcosa che si ritrova spesso nella produzione giapponese. Anche solo pensando a qualche titolo mainstream contemporaneo legato all’azione, un richiamo di questo fenomeno può essere ritrovato in grandi opere come Hunter x Hunter di Togashi Yoshihiro o Jujutsu Kaisen di Akutami Gege. Passando a casi meno popolari – ma sempre legati al tema dell’azione o dello sport – è possibile trovare dei fenomeni analoghi anche in forme più realistiche come quelle presenti in Shigurui di Yamaguchi Takayuki o all’interno di Ping Pong di Matsumoto Taiyō. Questi sono solo alcuni esempi ma, in generale, non è raro trovare un’attenzione particolare per fenomeni che riguardano l’alterazione della percezione del tempo in opere che descrivono azioni molto intense e condensate, come negli sport o nelle lotte. Molto più difficile è trovare racconti che esemplificano questi meccanismi in contesti quotidiani.

Terzo appuntamento: N.D.

Se hai apprezzato l’articolo e vuoi supportare l’autore, puoi fare una donazione alla sua pagina ko-fi personale. Qui trovi anche tutti gli altri modi per supportare Terre Illustrate.

Note

-

L’ultimo volume pubblicato è Fish Society, uscito nell’agosto del 2023. ↩︎

-

Anzi, a volte può anche succedere che non ci sia niente da scrivere durante un viaggio. ↩︎

-

D’ora in avanti mi permetto di fare due operazioni indebite: la prima sarà riferirmi a panpanya usando il genere femminile; parlo di operazione indebita dal momento che il genere di panpanya è tutt’ora sconosciuto. Il motivo per cui decido comunque di usare il femminile è – ahimé – per la mia mancanza di abitudine nell’uso del neutro nei contesti più formali in cui devo usare la lingua scritta; per questo motivo ho deciso di accodarmi alla traduzione italiana, che si riferisce alla protagonista delle storie con il femminile. La seconda operazione indebita sarà proprio quella, in certi casi, di usare il nome panpanya sia per riferirmi all’autrice che alla protagonista delle storie; per fare ciò mi sento in parte legittimato dalla natura molto personale dell’opera, che permette un’identificazione tra autrice e personaggio fittizio. ↩︎

-

Degli esempi richiedono, solitamente, di andare verso forme più sperimentali di fumetto, come può succedere per il Rusty Brown di Chris Ware. ↩︎

-

Io per primo. ↩︎

-

L’espressione è volutamente pacchiana, perché spero riesca a dare l’idea di qualcosa che richiede un tipo di “immobilità” e passività esperenziale. ↩︎

-

Tanto che farne reverse engineering sembra praticamente impossibile. ↩︎

-

Prendo questa storia come riferimento, ma credo sia una riflessione estendibile a buona parte della sua produzione. ↩︎

-

Seppur spesso, in virtù di un uso decisamente bizzarro dei volumi, gli oggetti ambientali sembrano quasi capaci di deformare, curvare lo spazio intorno ai soggetti viventi. ↩︎

-

La mia idea è che questa differenza nelle modalità di rappresentazione sia legata a una distinzione che panpanya implicitamente fa tra agenti e ambienti. Ciò che ho più volte notato durante la lettura, infatti, è che la seconda modalità di rappresentazione è riservata a quel tipo di cose che possono agire attivamente con l’ambiente: esseri umani, pesci, salamandre et cetera. Questa idea entra in contrasto con un fatto abbastanza fondamentale, presente già in questo racconto: se quella che ho chiamato seconda modalità viene usata per gli agenti biologici, perché il granchio della storia è, invece, rappresentato con la prima modalità (ovvero in modo dettagliato, tendente al realistico)? Si osservi che, in realtà il granchio viene rappresentato in entrambi i modi durante il racconto: il secondo stile viene adottato nel momento in cui la protagonista lo prende con sé, entrandoci in contatto. La mia ipotesi (che ritornerà anche nel commento di uno dei racconti successivi) è che la seconda modalità valga per esseri viventi che panpanya non percepisce come oggetti: l’alternanza tra primo e secondo stile dipenderebbe, forse, dal fatto di considerare un po’ crudelmente il fuggitivo come qualcosa da mangiare (come un oggetto quindi) o come un essere vivente con cui interagire (nel momento in cui viene sollevato). ↩︎

-

Pag. 6, vignette 3,4,5. ↩︎

-

Io direi che, in questo caso, “vedere” può essere inteso in modo più generale come “avere esperienza”. ↩︎

-

Sicuramente dei testi sull’argomento possono essere trovati nella letteratura scientifica nata dalla produzione pionieristica di James Gibson. Altrimenti, se qualcuno non fosse troppo interessato ad approfondire le questioni dal punto di vista delle scienze psicologiche, mi viene a mente che questo concetto è stato presentato anche in un breve testo: Ambienti Umani e Ambienti Animali scritto dal biologo Jakob von Uëxkull, ultimamente riscoperto anche nell’ambito dell’ecocritica letteraria. ↩︎

-

In un senso ampio, anche gli ambienti urbani, le tradizioni, le costruzioni linguistiche e simili sono produzioni artefattuali. Io invece voglia parlare specificamente di oggetti maneggiabili, come gli utensili. Preferisco non usare il termine “utensile”, però, perché, come vediamo in questa storia, in realtà non è ben chiaro se gli oggetti descritti abbiano un qualche tipo di utilità pratica. ↩︎

-

Da questo punto di vista, sarebbe molto interessante approfondire la questione cercando affinità e differenze tra panpanya e altri importanti artisti pop che si sono interessati alla rappresentazione di oggetti meccanici o cimeli nel panorama giapponese, quali Otsuka Yasuo, Miyazaki Hayao, Okawara Kunio, Anno Hideaki, Otomo Katsuhiro, Toriyama Akira, Nagano Mamoru, Urasawa Naoki e tanti altri. ↩︎

-

Pag. 15. ↩︎

-

Pag. 18, vignette 5,6. ↩︎

-

Pag. 19, vignetta 5. ↩︎

-

Qui con “non-banale” mi riferisco a caratteristiche che non riguardino solo la maggiore quantità di immagini o cose simili. ↩︎

-

Nella prima storia, per esempio, la presenza di un granchio in un ambiente cittadino ha una risoluzione positiva e il mistero viene “risolto”. Nelle altre due storie brevi, al contrario, la situazione non arriva a una vera e propria soluzione, in questo senso possiamo considerarle “negative”. ↩︎